研究内容:宇宙・地球における物質進化の実験研究

物理化学,表面科学,分光学的手法を用いて,

太陽系の物質(彗星や隕石,地球の水など)が,宇宙でどのようにしてできたのかを知るために実験研究しています.

最近では、地球大気化学や植物学など、さらに広い分野への貢献も目指しています.

研究の背景については下記の記事をご覧ください.

・北海道大学低温科学研所に所属していたときに書いた学生を対象にした記事

・羽馬 哲也, 香内 晃, 渡部 直樹「宇宙の塵の化学:原子から分子・星・惑星系へ」,化学と教育,2016 年 64 巻 6 号 p. 282-283.

(Color Gallery)

・東京大学広域科学専攻年次報告(Frontière)「星をつくる超高真空・極低温の表面化学」

・教養学部報第637号「遠い星のかけらの手ざわり」

より具体的には,宇宙の塵,地球のエアロゾル,海洋表面,植物の葉,ヒトの皮膚といった

「これまでの物理・化学では研究対象としてほとんど扱われてこなかった系」で何がおきているのかを明らかにし,

これらが宇宙の物質進化や地球の物質循環に与えている影響を解明したいと思っています.

研究の詳細な内容は以下のプレスリリース記事をご覧ください.

・氷表面の3 種類の「ダングリングOH」の光吸収効率を解明――ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測データの解釈に活用――

・キラルな高圧氷と水の界面にキラル液晶らしき水を発見―水と鏡のミステリアスな関係―

・海洋エアロゾル成分の真の光吸収効率の決定 ――気候変動の予測精度の向上に貢献――

・液体脂肪酸の光反応による活性酸素の生成――海洋表面やエアロゾル界面の化学の理解に貢献――

・水/氷の界面に2種目の“未知の水”を発見! 水の異常物性を説明する“2種類の水”仮説の検証に新たな道

・氷表面における異常に低い赤外光吸収効率の発見:宇宙の氷の表面構造の理解へ前進

・星間氷微粒子の構造・形態を解明!~氷微粒子が関与する多くの現象の見直しを迫る成果~

・超高真空・極低温のアモルファス亜酸化窒素(N2O)の構造を解明:機能性有機薄膜や氷星間塵の研究への応用も

・水/高圧氷の界面に〝新しい水″を発見!水の奇妙な物性の謎に迫る画期的な成果

・星間有機物が地球の水の起源に~地球型惑星の水の起源解明に期待~

・植物の葉のクチクラの構造を分子レベルで解明

・-220~-120℃で液体のようにふるまう氷を発見

・極低温氷表面における水素分子のエネルギー状態転換機構の解明

・宇宙・太陽系の水の起源の定説を覆す

・極低温氷表面での水素原子トンネル拡散を初めて観測

・「量子効果に見えない」奇妙な量子トンネル効果の発見

・地殻内で形成されたダイヤモンドを発見

オープンアクセスになっている日本語の記事

・2016年サイエンス誌に載った日本人研究者(「サイエンス誌に載った日本人研究者」2017年号)

・Journal of the Vacuum Society of Japan「10 Kの氷から光脱離する水の核スピン異性体比と宇宙の水の起源について」

・日本地球惑星科学連合ニュースレター「太陽系の水の起源を知るための室内実験」

・地球化学「星間塵表面反応の速度論と同位体分別」

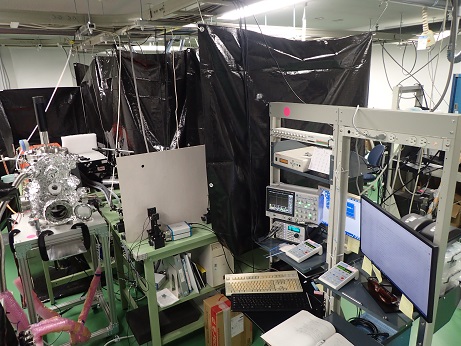

実験室の写真